我院与首都师范大学等单位合作发表三星堆遗址四号坑(K4)埋藏学研究最新成果

近日,我院与首都师范大学等合作单位,在国际权威科技考古期刊Journal of Archaeological Science(《考古科学杂志》)发表题为“Sacrificial Pit or Not? — Deposition History of Pit K4 at the Sanxingdui Site”的研究文章。

文章针对三星堆祭祀坑的埋藏成因问题,对四号坑内的沉积物开展了系统的地学考古研究,通过多学科手段重建了四号坑的沉积过程,证实坑内燃烧残留物为异地埋藏。研究有助于深入了解三星堆祭祀坑的埋藏成因及古蜀国的祭祀活动和礼仪制度,并为考古燃烧遗存的科学分析提供了研究方法上的借鉴。

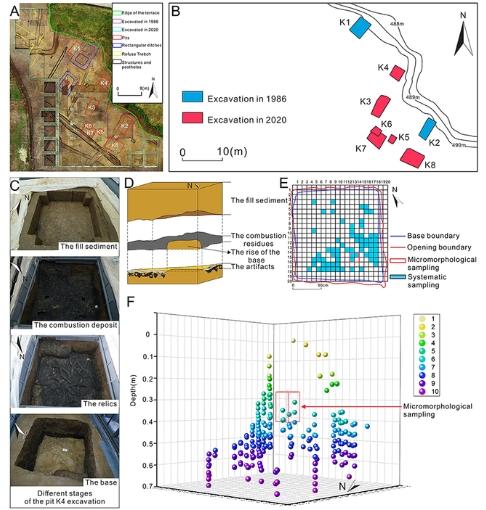

▲ 三星堆遗址四号坑综合分析示意图

(A. 发掘现场图;B. 祭祀器物坑平面图;C. 四号坑发掘各阶段示意图;D. 四号坑内部沉积示意图;E. 系统采样平面示意图;F. 系统采样三维示意图。)

研究团队对四号坑内部埋藏情况进行了宏观观察和记录,采用网格取样法对燃烧残留物、四壁及底部进行系统采样,对四号坑西壁进行了野外磁化率测量,并在实验室内对系统采集的样品进行了超景深显微观察,以及沉积物特征(包含物、结构、分选度)定量分析、磁化率、色度、土壤微形态、红外光谱、化学元素等多维度分析。

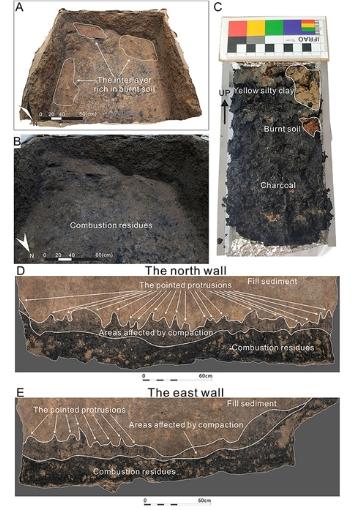

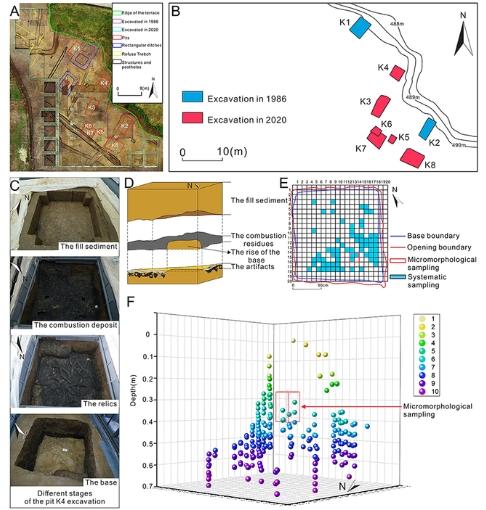

宏观观察结果表明,燃烧残留物整体呈倾斜状,符合倾倒堆积特征;坑壁和坑底均未观察到红化现象,不同深度样品的FTIR分析也未见温度变化,说明坑内不存在起火点;顶部富含红烧土的夹层分布,与典型燃烧残留物特征相悖。超景深显微观察和燃烧残留物样品的FTIR分析均显示,燃烧残留物中熔化青铜、未完全炭化植物、未加热沉积物团块共存且无空间分布规律,而燃烧残留物之下紧邻的象牙和青铜器也呈现不同受热状态,这一特征与原位燃烧的温度空间梯度变化特征不符。因此,四号坑内的燃烧残留物并非原地燃烧埋藏,而是具有异地埋藏特征的外来沉积物。

微形态分析和野外考察表明,燃烧残留物中的淡黄色粉砂质黏土团块,与遗址所在的河流阶地沉积物成分相同;燃烧残留物中平行排列且扰动程度较小的碳化植物遗存,均指示其经历了近距离搬运过程。燃烧残留物中熔化的青铜器物表明,燃烧最高温度可能超过850~1050℃。a*(红度)和Cu元素含量的分布特征显示,红烧土和铜锈主要分布在燃烧残留物下部,陶片、骨骼碎屑、壳体则分布均匀,这指示这些包含物是燃烧残留物倾倒过程中的原生特征,而非沉积后混入。坑壁上明显的尖状突起,表明燃烧残留物受到沉积后的压实作用;微形态切片中观察到的黏土胶膜,以及燃烧残留物下部Ca²⁺高浓度、K⁺低浓度的特征,是沉积后淋滤过程的结果;样品中大量菌丝体和与动物活动相关的孔隙,则指示存在大量生物活动。根据以上证据,本文将四号坑的沉积埋藏过程划分为三个阶段:祭祀器物的埋藏→外部灰烬/木炭和沉积物的堆积→沉积后的压实、淋滤和生物扰动等后生变化。

▲ 四号坑宏观观察结果

▲ 燃烧残留物中各类包含物的分布及代表性示例

原文链接:https://authors.elsevier.com/a/1m6Qd15SlU4cId

图文来源:院三星堆遗址工作站

核稿:冉宏林