四川马尔康孔龙村遗址|获评2024年中国考古新发现入围项目

2025年2月19日,由中国社会科学院主办的“中国社会科学院考古学论坛·2024年中国考古新发现”在北京举行。我院主持调查发掘的四川马尔康孔龙村遗址获评2024年中国考古新发现入围项目。

▲ 遗址地貌

孔龙村遗址位于四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市脚木足乡孔龙村,地处大渡河正源脚木足河东岸二级阶地,海拔约2470米。遗址于上世纪80年代第二次全国不可移动文物普查时发现,现存较好的范围面积达4万平方米。

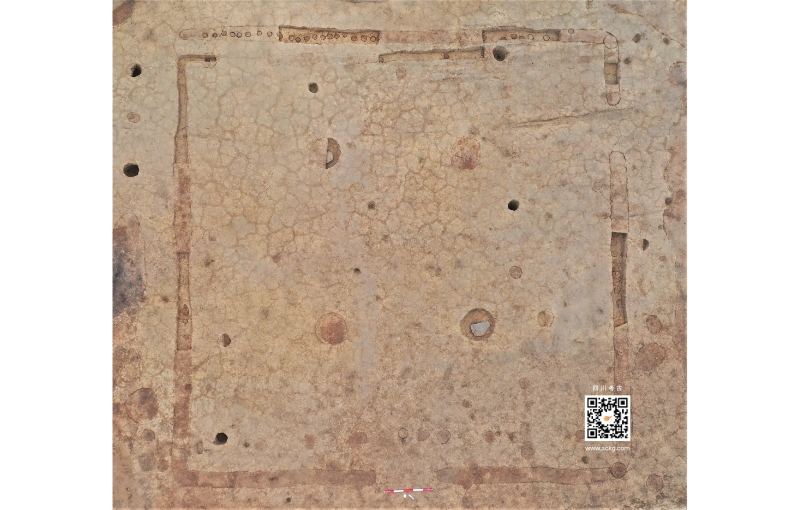

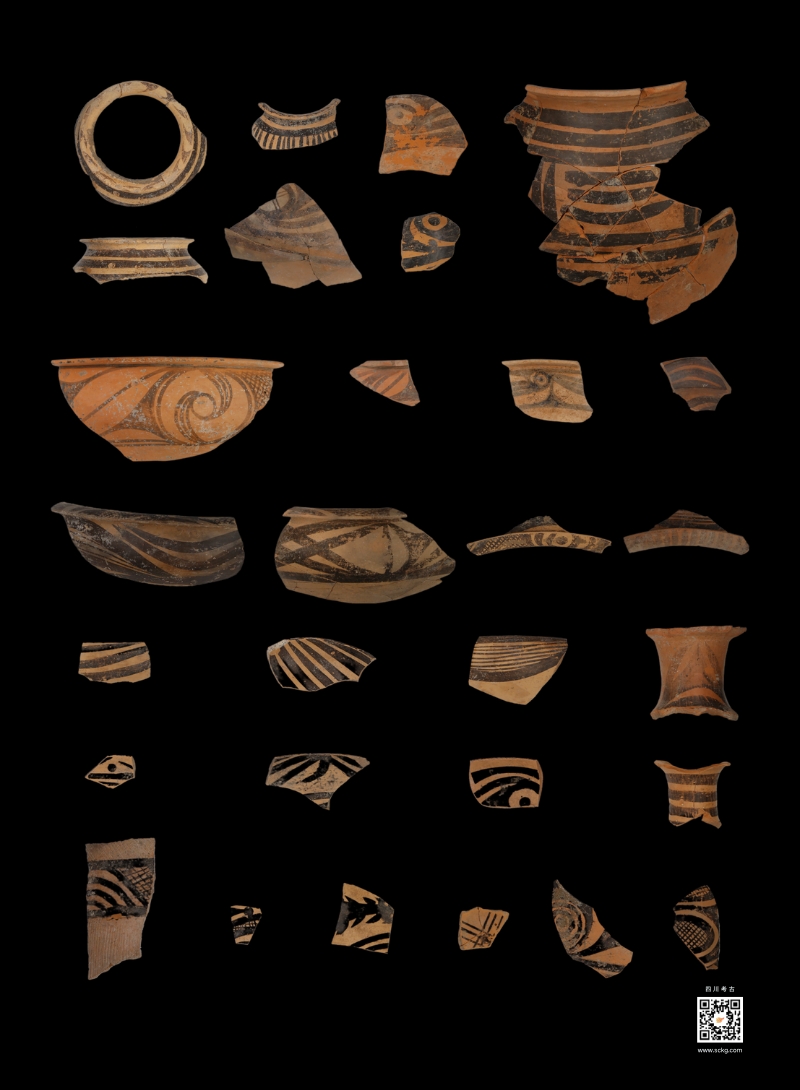

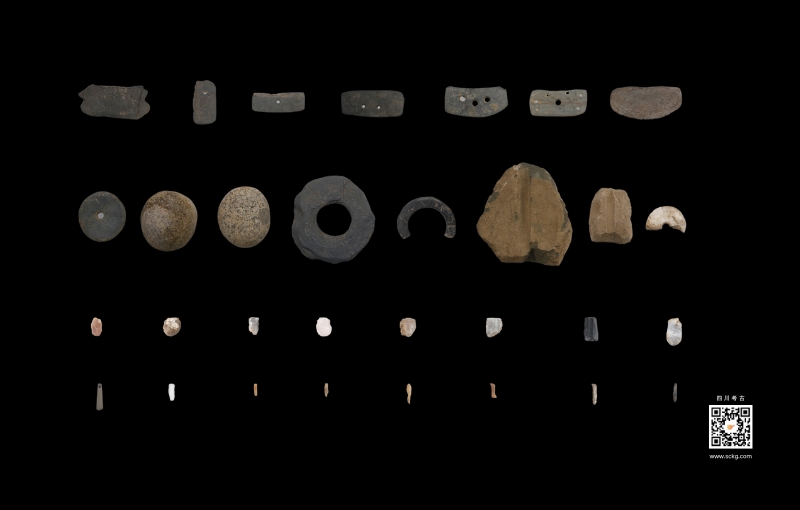

孔龙村遗址位于大渡河双江口水电站淹没区,为配合水电站工程建设,2023年6月至2024年10月,我院联合阿坝州文物考古研究所、马尔康市文物管理所对遗址展开第一阶段考古发掘工作,共完成发掘面积7000余平方米,发现了数量众多、类型丰富的遗迹和遗物,取得重大收获。此次发掘共清理灰坑、陶窑、房址、灶等遗迹400余座,包括一批大型房址群、陶窑群及特大型灰坑群;出土玉器、石器、陶器、骨器等遗物多达28000余件,内含玉钺、玉铲、大型玉环等为代表的高规格玉器和骨笄、骨针、骨梗石刃刀、细石器等精美器物;另有数量庞大的陶片、石制品、动植物遗存及其他文物和检测标本。充分表明其为新石器时代晚期大渡河上游地区的重要中心聚落。

孔龙村遗址发现了大量保存良好的各类房址、陶窑、灶、灰坑等遗迹,为研究川西地区新石器时代晚期的社会形态、手工业生产等提供了宝贵资料。出土了数量大、类型丰富的陶器,其中已修复陶容器300余件,可复原陶器近千件,特别是首次在川西地区发现了特征鲜明的石岭下类型风格彩陶以及大量马家窑文化及本土类型的彩陶,为研究川西地区新石器时代考古学文化谱系、川西彩陶的来源和价值,西北地区仰韶文化晚期和马家窑文化彩陶的南传等问题提供了大量宝贵的新资料。

遗址的多学科研究确认了青藏高原东麓目前最早的旱地农作物粟、黍及猪、狗等家畜,并发现在粟、黍种植过程中存在有意识的施粪肥行为,显示出孔龙村先民已掌握了比较成熟的旱作农业技术。同时揭示了先民以鹿类和羊/羚羊亚科等野生动物为主要肉食资源,可能还出现了乳制品加工食用现象。

▲ 陶窑 / 灶址

▲ 房址

▲ 彩陶

▲ 骨器

▲ 泥质陶

▲ 石器

▲ 玉器

碳十四测年数据表明孔龙村遗址年代距今约5500-4800年,从文化面貌上看亦明显早于营盘山、刘家寨等以往川西地区发现的新石器时代遗存,是迄今该区域具有明确测年的最早的新石器时代遗址,也是新世纪以来西南地区新石器时代考古的又一重大发现。

孔龙村遗址地处长江重要支流大渡河的上游地区,北部毗邻黄河上游的甘青地区,早期遗存与黄河中上游地区以大地湾四期为代表的仰韶晚期遗存同属一个文化圈,对研究长江、黄河上游地区史前文化的交往交流交融具有重要意义。

孔龙村遗址是迄今川西地区年代最早、规模最大、保存最好、出土文物最丰富的新石器时代遗址,极其丰富的遗迹遗物为研究青藏高原东缘及川西地区新石器时代考古学文化内涵、性质、年代、分期以及聚落形态、生业经济、手工业生产、社会面貌等提供了新的实物资料,对深入研究古人类在特殊高海拔河谷环境的适应机制,黄河中上游仰韶晚期文化、马家窑文化向青藏高原及西南地区的传播拓展,中华文明多元一体格局和多民族共同体的形成等具有重大意义。

图文来源:院新石器考古研究所

拟稿:高寒

核稿:辛中华