四川资阳濛溪河遗址群荣获“2024年度全国十大考古新发现”

2025年4月23日至24日,由国家文物局主管,中国文物报社、中国考古学会主办的“2024年度全国十大考古新发现终评会”在北京举行,四川资阳濛溪河遗址群荣获“2024年度全国十大考古新发现”。

发掘单位:

四川省文物考古研究院

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所

项目负责人:

郑喆轩

01|基本情况

东亚现代人的由来是学术界与公众聚焦的热点问题,以四川省资阳市濛溪河遗址为代表的濛溪河遗址群,为揭开这个谜题提供了系统性全新证据。

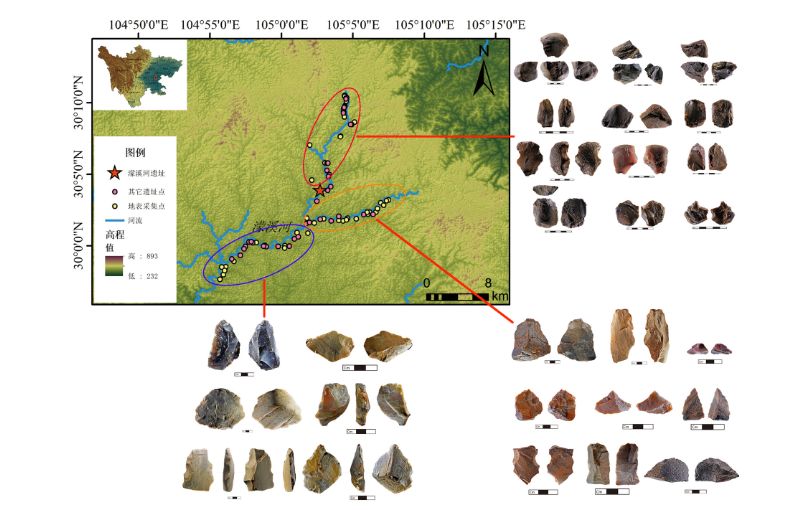

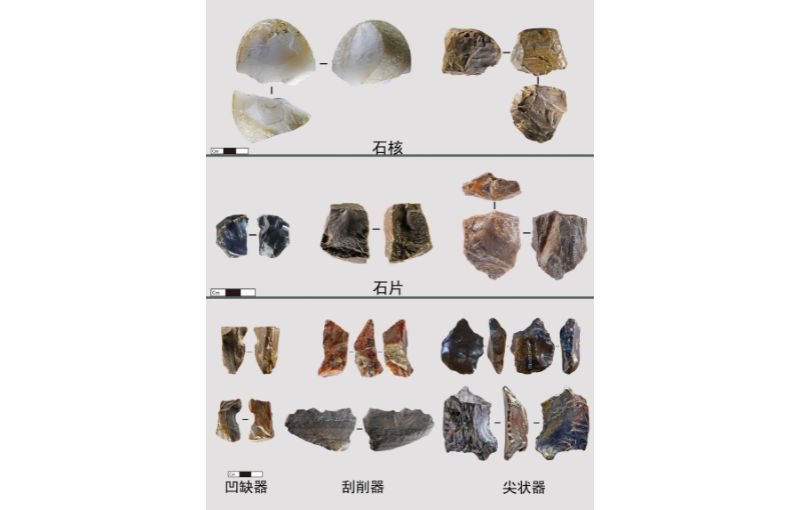

濛溪河遗址群第一地点(即濛溪河遗址)发现于2021年,面积约1.2万平方米。经国家文物局批准,2022年至2024年,四川省文物考古研究院联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所开展考古发掘,共发掘300平方米,其中2024年发掘面积50平方米,已累计出土编号石器、化石标本1.51万件,大中型木质遗物0.21万件,收集各类土样1.79万份(已浮选1.27万份),挑选植物种子及果实等6.22万件,石制品与化石碎屑20.2万件。同步调查确认了包含86个遗址点的濛溪河文化类型的遗址群,广泛分布在沱江和涪江流域的浅丘地貌区,其文化面貌是以硅化木为主要石器原料,制作以刮削器为主的小型石器组合为;并同步发现硅化木原料点120余处。考古队坚持问题导向和保护同步,联合国内外权威专家开展多学科综合研究,其中测年显示遗址处在距今8万~6万年,是现代人演化的关键阶段;同时,遗址饱水的埋藏环境极为罕见地保存了一个比较完整的远古社会,是国际罕见的同时包含丰富石器、动物与植物遗存的“全科型”遗址,是现代人起源扩散阶段唯一发现有丰富植物的遗址,并确认了系列国内国际最早阶段的行为现代性证据。

▲ 濛溪河遗址发掘区正视图

02|主要价值和意义

1.约距今10万~5万年的濛溪河遗址群硅质岩小石器工业的发现,系统填补中国南方到东南亚本阶段文化的空白,为东亚早中期石器文化转型研究提供关键实证。该石器文化是首次在华南发现稳定的且明显有别于南方大砾石石器工业的类型,与东亚的简单石核石片技术既一脉相承又有创新发展,显示出东亚早期现代人因地制宜、灵活机动的文化特点。

▲ 资阳市濛溪河遗址群

▲ 部分出土石器

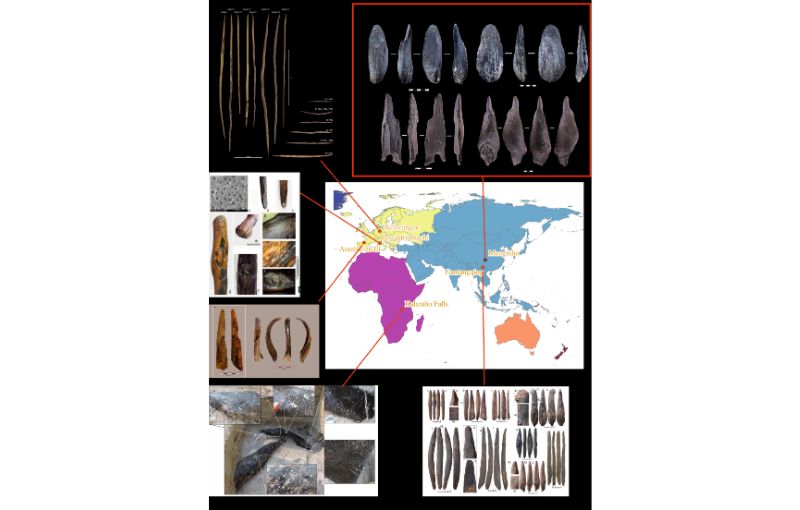

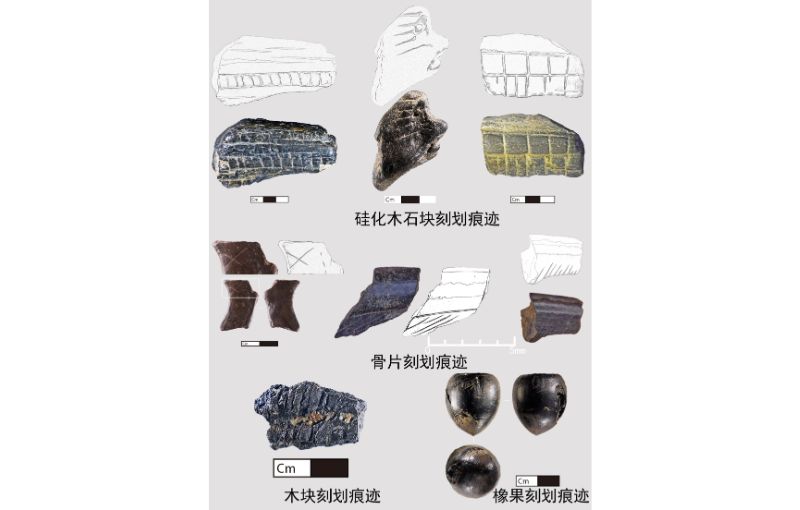

2.确认中国南方早期现代人行为特征。石器、骨器及国际罕见的木器构成立体的工具体系。多样的刻划和穿孔,是东亚首次集中性、系统性出现的象征性行为证据。结合动植物等其他发现和利用证据,形成世界同期最复杂及系列最早阶段的行为现代性集合,展现了东亚早期现代人意识及社会行为的复杂性,对认识其由来与发展提供了系统新证据。

▲ 濛溪河及世界其他发现木器的旧石器遗址

▲ 带砍切痕的木头

▲ 部分出土骨器

▲ 系统刻划痕迹

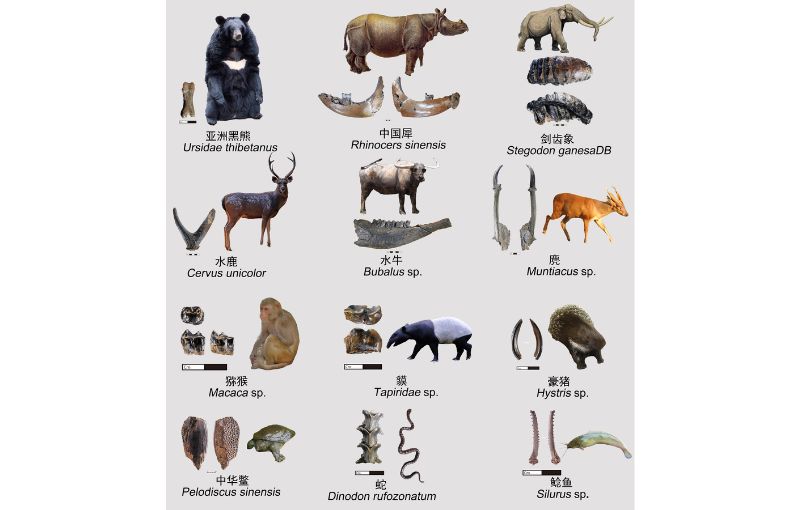

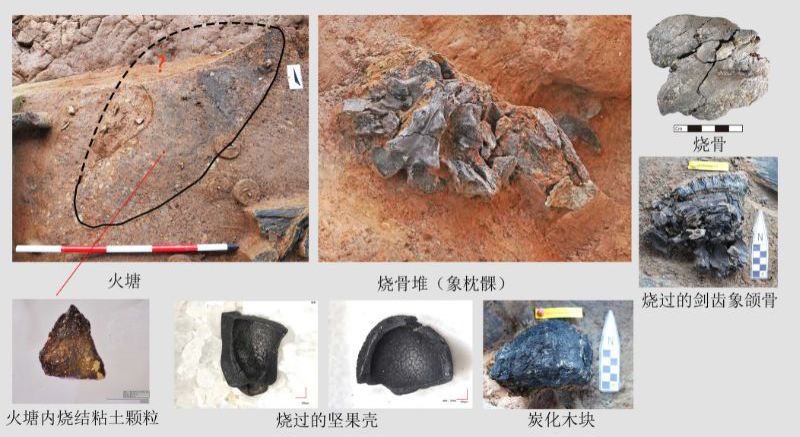

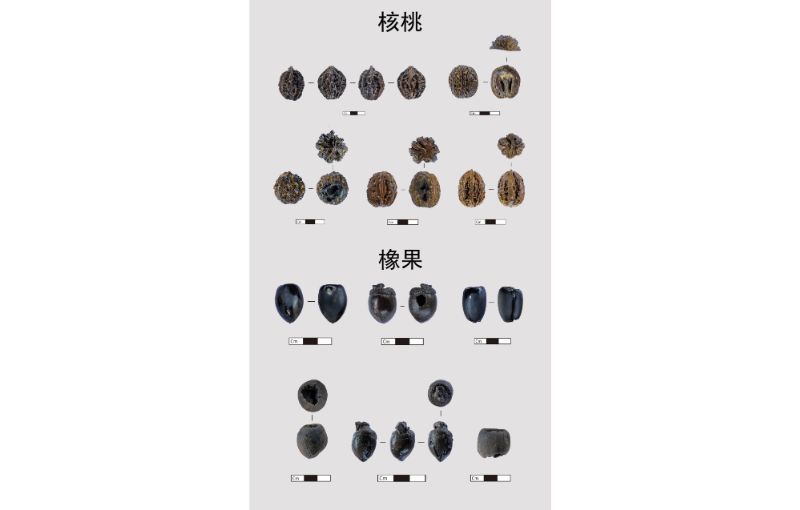

3.前所未有的丰富动植物遗存特别是植物遗存填补本阶段植物发现与利用空白。动物包括国内乃至国际最早阶段地对水生(鱼、鳖等)、大型食肉类(熊、虎等)及鸟类等的利用实证。植物包括浆果类(葡萄、乌蔹莓等)、坚果类(核桃、橡果等)以及其他大量可食用类型(花椒、接骨草等)共37科53属,许多植物是最早在考古遗址中的发现。同时,发现系统性用火,切割砍砸行为,剑齿象的集中处理及橡果富集等特殊区域等大量动植物利用证据。

▲ 穿孔橡果

▲ 部分动物化石

▲ 部分植物种子

▲ 系统性用火

▲ 剑齿象骨骼集中分布现象

▲ 橡子密集分布区局部

▲ 部分出土核桃、橡子

濛溪河首次揭示旧石器时代中期人类的采集经济和对植物资源的认知和利用能力,将被认为更晚时期才发生的食物“广谱革命”提前,为认识东亚乃至全世界早期现代人行为提供了具有唯一性的新材料,系统全面地揭示了早期现代人的完整“食谱”。其中,对药用植物信息的提取,更是开创了人类演化历史研究的新领域、新纪录。

4.华南本地传统的新型小石器文化及遗址群的发现、一系列现代人行为的确认、对动植物的广谱利用和晚更新世早期栖居形态与景观的复原,清晰展现出百万年人类史关键节点上的历史场景,填补现代人演化研究的关键时间、空间及人类行为、文化空白,有力地证明了过去认为相对“滞后”的东亚古人类并不沉寂,相反,其石器技术不仅继承了本地传统,并相当活跃地发展出各类复杂的现代性行为,是对一系列国际重大学术问题特别是东亚现代人起源演化和源远流长的早期文化发展认识的重大突破。

03|工作照

▲ 项目参与人员合影

▲ 出土木质遗物现场清理

▲ 浮选土样分拣处理

▲ 田野工作照

▲ 遗物观察分析

▲ 专家指导

视频来源:国家文物局