三星堆遗址袁家院祭祀区科研成果在国际知名考古期刊Archaeological Research in Asia发表

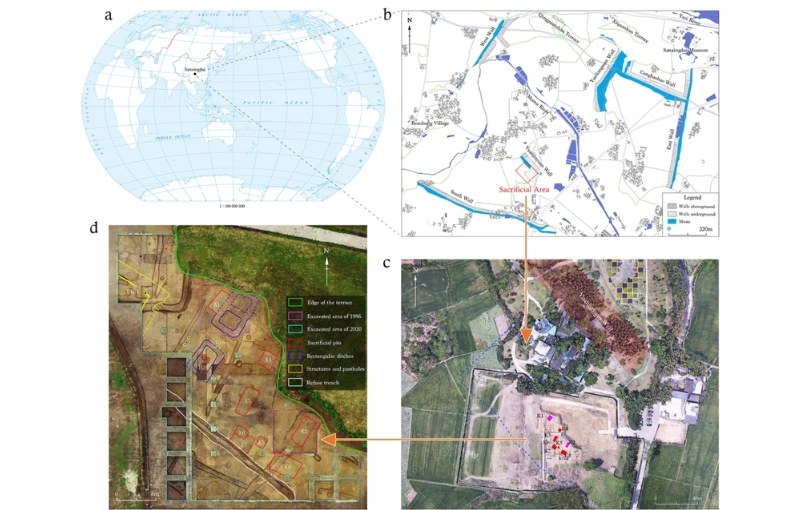

近日,我院联合北京大学、四川大学、上海大学多家单位,在国际知名考古期刊 Archaeological Research in Asia 发表“Newly discovered sacrificial pits at the Sanxingdui site : Insights into Bronze Age ritual remains in Southwest China”论文,系统报道了三星堆遗址袁家院祭祀区新发现的6座祭祀坑(K3-K8),并对出土文物特征、遗迹性质以及古蜀变迁历程提出见解。

三星堆遗址位于四川省广汉市西郊,是中国长江上游地区成都平原先秦时期的中心遗址之一。2019年10月以来,我院联合多家单位对袁家院祭祀区内新发现的6座祭祀坑开展了全面的考古勘探与发掘,出土青铜器、金器、玉器、石器、象牙、丝绸、陶器等珍贵文物1.7万余件。

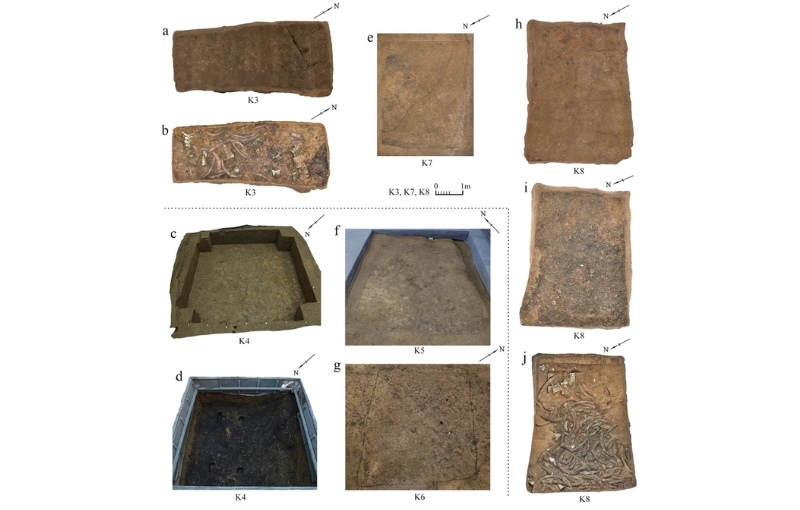

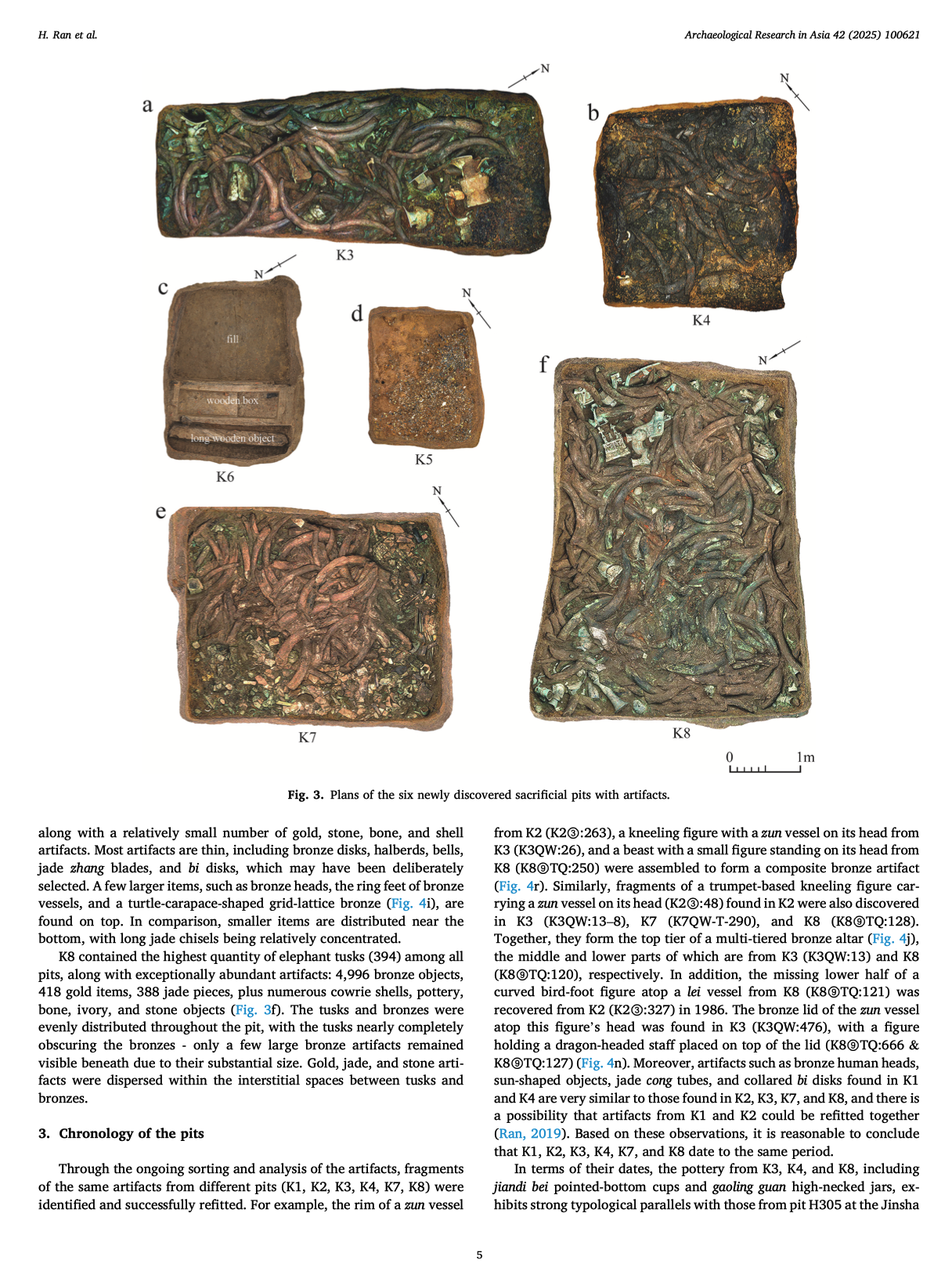

研究团队首先对6座祭祀坑的空间布局、堆积状况和埋藏器物进行了介绍。通过器物拼对、碳十四测年和陶器类型学分析,确认这批祭祀坑均属商代晚期遗存。研究表明,依据造型风格,出土文物可分为古蜀地区特有的器物、与其他区域文化相关的器物,以及融合本地与外来文化因素的创新器物三类。从功能角度,可划分为被祭祀对象、祭祀活动主持者与参与者、祭祀场景构件、供奉的祭品及其容器四组,个别大型组合铜器可能具有复合功能。

针对遗迹的性质,研究认为所有坑可归为祭祀性质遗存,其有意埋藏文物的行为体现了“仪式性放弃”的祭祀内涵。尽管同属祭祀遗存,但K5和K6可能代表了与其他坑不同的祭祀活动形式。不过,这些解释还需进一步的田野工作和深入研究加以验证。

这批祭祀坑出土的大量高规格器物,彰显了其在三星堆遗址中的高等级属性。研究显示,包括祭祀坑在内的袁家院祭祀区处于三星堆遗址的最晚阶段。在这段鼎盛时期的祭祀活动之后,三星堆遗址规模逐渐缩减,从古蜀国都邑转变为普通聚落,政治中心可能转移至金沙遗址。

本研究对深入理解古蜀祭祀活动、祭祀体系及成都平原早期政治格局变迁具有重要意义。

图文来源:院三星堆遗址工作站

核稿:冉宏林