学术专报(第17期)| 川西考古新发现揭示5000年前长江黄河上游文化互动

2025年8月9日,由四川省文物考古研究院与四川大学博物馆联合主办的“思文名家讲坛 · 考古四川系列专题讲座”第二期在四川大学博物馆开讲。我院副研究馆员高寒以《从川西考古新发现看长江黄河上游新石器晚期文化传播与互动》为题,通过详实的考古证据揭示了距今约5000年前的长江、黄河上游的文化传播互动图景,为中华文明多元一体理论提供了最新考古支撑。本期讲座由四川大学编审、四川大学博物馆宣传与推广部主任张苹主持,现场听众近300人。

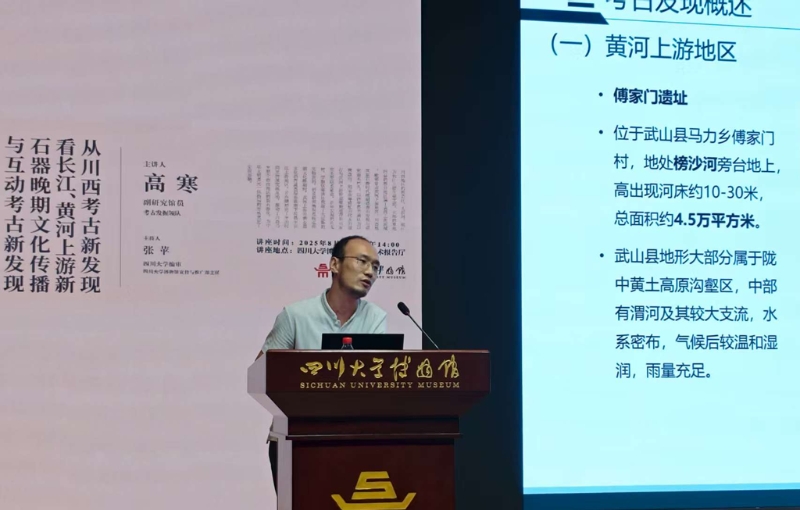

▲ 讲座现场

▲ 张苹主任主持讲座

▲ 高寒副研究馆员介绍黄河上游地区相关遗址

高寒副研究馆员首先梳理了以往黄河上游地区甘肃省大地湾遗址、傅家门遗址等重要遗址的考古发现,之后重点介绍了川西地区马尔康孔龙村遗址、丹巴罕额依遗址近两年的最新考古发掘成果。通过全方位对比两个区域考古成果,揭示出长江上游(主要是川西地区)与黄河上游(主要是甘肃地区)距今5000年左右显著的文化传播与互动现象,考古学上主要表现在以下方面:

一是遗迹结构的类同。孔龙村遗址的灶址结构与甘肃大地湾遗址高度一致,均采用圆形灶体加尾部的长方形储火坑设计,孔龙村遗址的典型陶窑的形态结构也与大地湾遗址一致。

二是遗物形态的相似。孔龙村遗址出土陶器的形制、纹饰与甘肃地区的相关遗址高度相似,突出表现在彩陶的器类、形制及纹饰方面。此外,两地的其他骨器、玉石器等工具及装饰品也表现出高度的一致性。

三是旱作农业技术的传播。种植粟、黍的旱作农业技术最初在距今5500年左右从黄河上游传入川西地区,诞生了孔龙村遗址这一重要的农耕文化中心聚落。

高寒副研究馆员还以彩陶为例梳理了文化传播互动的四个发展阶段,并分析了文化传播互动的可能路径及不同阶段涉及的区域范围,最后对文化传播互动的动因和重要影响进行了探讨。川西地区作为文化中转站,影响延伸至西藏东部和金沙江中游地区,推动了西南地区的新石器化进程并促进了成都平原的文明起源过程。

讲座强调,近两年的考古新发现证实,早在距今5000多年前作为长江上游重要组成部分的川西地区已是西南地区的新石器文化高地。黄河上游的仰韶文化晚期遗存和马家窑文化不断进入川西落地生根,并与黄河上游保持交往互动,奠定了中华文明多元一体格局的史前基础。以孔龙村遗址、罕额依遗址为代表的川西考古新发现与研究,对筑牢中华民族共同体意识具有重大现实意义。

▲ 热烈讨论与交流

本次讲座通过丰富的图文资料进行考古实证分析,深入浅出的讲解为公众呈现了考古学在解码中华文明脉络中的关键作用,凸显了川西地区在中国西部史前文化中的重要地位。高寒副研究馆员表示,孔龙村遗址、罕额依遗址的发掘工作还将持续数年,未来将不断推进川西地区新石器时代考古研究,整合多方力量进一步深化长江、黄河上游地区文化传播互动这一重大课题的研究。

内容来源:院科研管理办公室

核稿:刘志岩