我院青年学者参加东亚考古学会第十届世界大会(SEAA10)并组织“中国四川考古新发现”专场

2025年8月19日至23日,东亚考古学会(Society for East Asian Archaeology, SEAA)第十届世界大会(SEAA10)在英国阿伯丁大学举办。大会由阿伯丁大学和东亚考古学会承办,设置主旨报告、并行分会场与海报展示等环节,来自20余个国家的300多名学者参会,围绕33个专题开展学术报告。中外学者就考古新发现、研究方法与科技手段、文化遗产保护与公众考古等议题开展了深入交流。

大会期间,我院组织“中国四川考古新发现”(Archaeological Discoveries and Relics in Sichuan, China)专场,5位我院青年学者作全英文会议报告,系统阐释四川地区最新田野材料与阶段性研究成果。

▲ 会议现场

肖娟英助理馆员的报告题目为 "Ceramic Specialization: A Case Study of Small Flat-Bottom Jars from the Sanxingdui Site, China"(陶器生产专业化研究:以三星堆遗址出土小平底罐为例)。通过多学科检测与几何形态学分析(GMM)相结合的方法,对三星堆遗址出土的小平底罐的制作技术、功能特征与生产组织形式展开了探讨。小平底罐为成都平原特有陶器器形,以极小底径为显著特征,部分器物需借助器座方能平稳放置。结合三星堆遗址最新“八期十三段”分期成果,小平底罐自第二期出现并沿用至第七期,且高温厚壁陶器与低温薄壁陶器连续共存,暗示了其潜在的功能特征。此外,第六期阶段,小平底罐生产体系发生显著重组,虽仍采用本地黏土,但刻意调整了羼和料配方。GMM分析则进一步显示,第六期小平底罐在器身比例与口沿形态等方面呈现高度标准化,反映出中央集权式的质量控制机制,表明在三星堆遗址晚期手工业领域发生了重要的社会政治变革。

▲ 肖娟英汇报

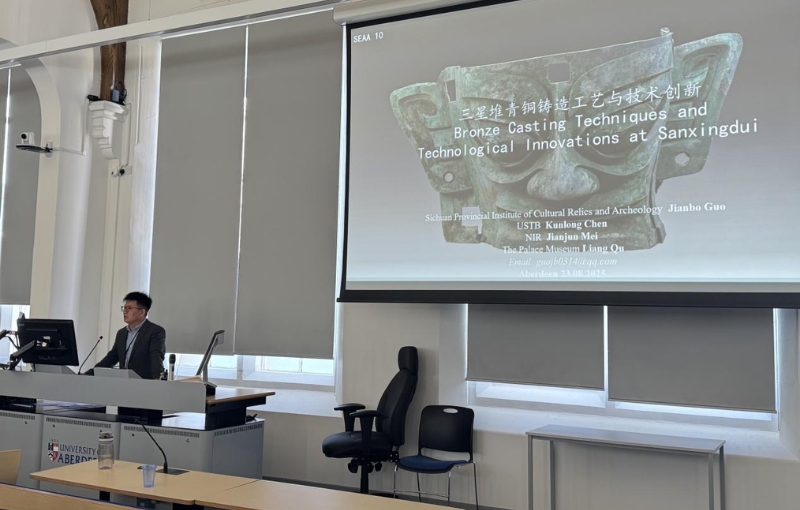

郭建波副研究馆员的报告题目为"Bronze Casting Technological Innovations at Sanxingdui "(三星堆青铜器铸造工艺及技术创新)。研究以三星堆青铜器为对象,利用X-CT观察与分析,识别出七种不同的构件连接形式,包括“锁扣连接”“插入连接”“铆接”“包裹连接”“销钉连接”“改型连接”和“铜线连接”。同时,研究揭示了芯骨与条形芯撑的使用,这是目前所知最早使用这种内部铸造结构的实例。这些新发现不仅深化了对三星堆青铜铸造工艺体系的认识,也为理解中国古代青铜技术的系统性与科学性提供了重要证据。

▲ 郭建波汇报

魏鲁珊助理馆员的报告题目为"Archaeological Survey and Smelting Technology Studies at the Copper Smelting Site of Zhaiziyuan, Hanyuan "(汉源寨子园遗址的调查和冶炼技术研究)。通过对汉源寨子园遗址的系统调查和分析,讨论了战国秦汉时期西南夷地区的冶铜技术体系。寨子园位于横断山脉北段东缘,遗址面积近十万平方米,其中冶炼区近五千平方米,年代自西汉晚期至东汉中晚期。遗址中发现有大量汉代陶器、瓦片、瓦当及铺地砖,冶炼区内发现有大量炉渣、炉壁及鼓风管,为研究西南夷地区的金属生产体系提供了新资料。科技考古分析显示该遗址选择本地的铜硫化物(可能为黄铜矿)为主体的矿石,开展冶铜活动,铜矿中伴生有少量铅、锌、锑等矿物;炉壁和鼓风管的制作技术接近,均为本地取土加入植物羼合料。寨子园遗址可能为战汉时期西南夷地区的一处汉式生产据点,对研究该时期铜资源管控、开发和生产有重要意义。

▲ 魏鲁珊汇报

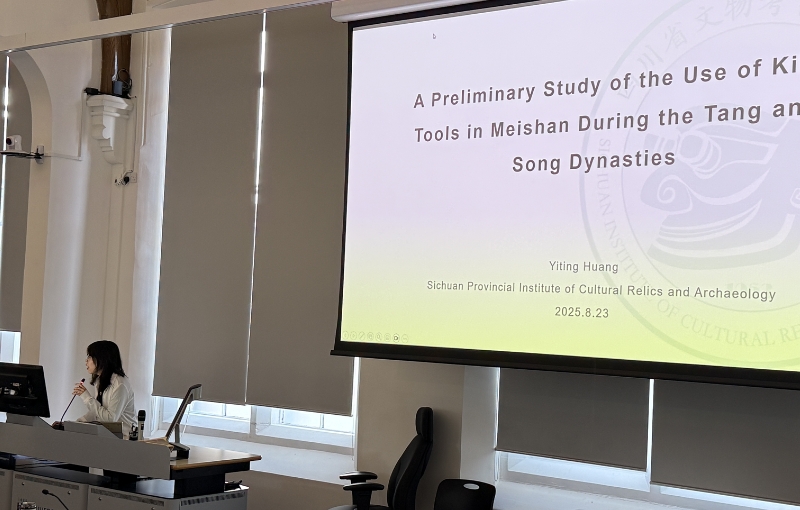

黄一汀馆员的报告题目为"A Preliminary Study of the Use of the Kiln Tools in Meishan During the Tang and Song Dynasties"(唐宋时期眉山地区窑具使用情况初探)。通过对眉山地区窑址调查成果的回顾,讨论了眉山窑区的窑具使用与技术转变。眉山地区作为成都以南岷江流域的窑区之一,其中的彭山窑区、洪雅瓦子坡窑、青神坛罐窑在唐宋时期形成先后时间序列,为研究该区域唐宋时期窑具组合与使用提供条件。目前看来,该窑区明火裸烧自隋至宋一直存在,匣钵装烧出现于南宋中期以后。多齿支钉+垫柱+垫盘(或匣钵)是该地区最常见的窑具组合,其中部分窑具有时代变化,以多齿支钉最为明显。总体而言,眉山地区唐宋时期窑具面貌与成都窑区相似,但种类略少,而保留在这种周边次一级地方窑场中的窑具组合,可能是该窑业技术系统中最基础、最易于传播的部分。

▲ 黄一汀汇报

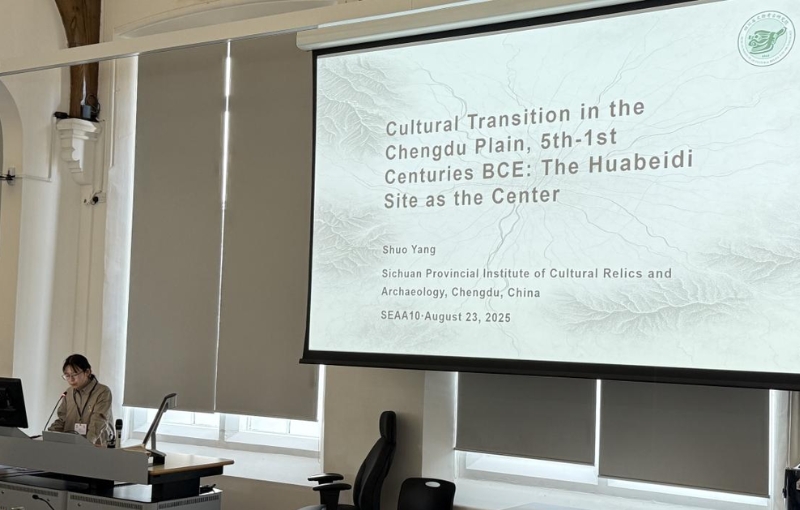

杨硕助理馆员的报告题目为"Cultural Transition in the Chengdu Plain, 5th-1st Centuries BCE: The Huabeidi Site as the Center"(公元前5至前1世纪成都平原的文化转变:以花碑地遗址为中心)。报告基于花碑地遗址连续发展的文化堆积与“遗迹—器物”组合,提出成都平原南部自春秋晚期至东汉时期在丧葬习俗、器物谱系与聚落功能方面的阶段性演变证据,揭示区域性巴蜀文化向“秦汉一体化”格局转型的考古学图景。

▲ 杨硕汇报

本次SEAA10“中国四川考古新发现”专场的举办,集中展示了我院在冶金考古、陶器研究、瓷器研究、考古学文化研究等方面的最新成果,拓展了与国际同行在相关领域的合作空间。通过系统发布四川地区的田野考古新发现与新动态,进一步提升了我院在国际考古学术舞台的影响力,为推动考古学多学科交叉研究与中国考古学的国际化贡献了“四川力量”。

来源:院江口遗址工作站

撰稿:杨硕

摄影:郭建波

核稿:刘志岩