我院第一届科研年会顺利召开(下)

2024年12月16日,我院“第三届学术委员会换届选举大会暨第一届科研年会”在广汉顺利召开。

本次年会下半段,北京大学考古文博学院教授王幼平先生,四川大学文科讲席教授、美国人文与科学院院士李水城先生,北京大学考古文博学院教授孙华先生,四川大学文科杰出教授霍巍先生以及四川大学考古文博学院教授李映福先生先后发表主旨演讲。

王幼平先生以《西南地区旧石器考古的进展与问题》为题介绍了云贵高原到四川盆地这一区域的旧石器考古工作情况。在早期人类与文化起源问题上,他认为西南地区与东亚早期人类发现与研究地位关键;关于砾石石器的发现与研究,他提出了四川盆地中更新世晚期的砾石工业是环秦岭地区发现的重要组成部分,当与中更新世晚期古人类群体复杂化有关;四川盆地新发现的旧石器考古材料也显示出现代人在该地区出现更早、行为更多样化;西南地区打制石器及相关特征持续时间久,南北人群与文化交融特征明显,展现出半月形传播带的旧、新石器时代过渡的独特路径。

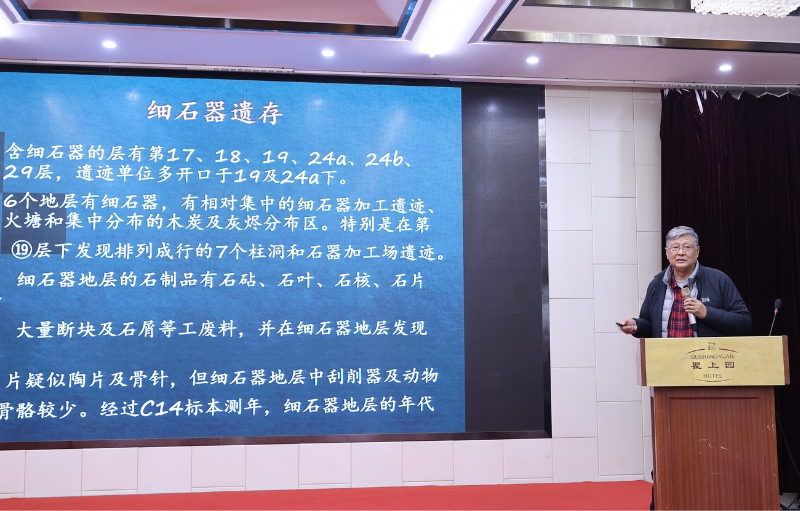

李水城先生作了题为《成都平原史前文化的思考》的演讲,他通过对比四川眉山莲花坝遗址、青海化隆县沙隆卡遗址的细石器遗存,阐释了成都平原前陶器时期文化发展序列与细石器的使用情况,还指出这一时期陶器尚未在成都平原出现。另外,刘家寨、孔龙村、哈休、波西、箭山寨、罕额依、桂圆桥、麦坪、石达秋等遗址的考古发现,证实了仰韶文化、马家窑文化、齐家文化的南下和新的地方文化形成。成都平原宝墩文化形成,则与川西北一些文化因素有密切关系,同时也受到嘉陵江和长江流域文化传播的影响。

孙华先生以《四川考古的若干问题》为题,阐述了四川盆地与周边的文化互动情况。在商代中期偏晚阶段,三星堆国家对周边展开军事征服与资源掠夺;西晋晚期,出现流民入川、土著东迁以及引獠入蜀等现象与政策。此外,他综合分析成都平原现存石阙残整案例,并比较川渝地区成都平原和盆中丘陵地带石阙演变序列后提出直至东汉三国时期,四川盆地内部区域间仍存在差异。彼时,成都虽有极大辐射影响力,但部分区域相对“滞后”,相邻地区中心也存在交互作用。

霍巍先生演讲的题目为《古典考古学的特点与研究方法》,他将目光聚焦在历史时期考古,提出了金石学就是中国古典考古学的前身,并以唐代长安城为例,构建了中国古典考古学的研究框架:城墙基址、宫殿基址等城市遗址;帝王陵墓的形制、结构、随葬品、墓葬壁画等;碑铭、石棺上的文字记载;佛教石刻造像窖藏等宗教遗存和艺术品;陶窑遗址、盐业遗址等手工业遗存。此外,霍巍还指出四川处于欧亚文明交汇的重要节点,其历史时期考古资料丰富且有大量文字记载,应将金石学材料与考古学结合,运用中国古典考古学方法进行研究,这对于深入了解四川地区在中西文化交流中的地位和作用,以及推动中国古典考古学的发展具有重要意义。

李映福先生作了题为《中原地区森林资源的减少与铁工业的南移——基于临邛冶铁实验考古数据的考察》的主题演讲,他在汇报中介绍了铁工业在战国中晚期至唐代中期,集中于中原地区,但唐代中期后,铁工业则快速向长江流域转移,最终形成南方超越中原的新格局。他分析了这一转变源于多方面因素:一方面,中原与华北地区森林资源持续减少,如铁牛村遗址因冶炼导致周边树种渐少,后期只能用杂木代替栎木,且运输成本也影响冶铁生产,木材供应紧张;另一方面,唐代中晚期政治动荡,北方人口南迁带来新需求。同时,冶炼燃料也发生变化,成都平原及周边木材减少后宋代出现竹炭代替木炭冶炼,这些因素共同促使铁工业南移,推动了中国经济中心格局的变动。

主旨演讲结束后,四川大学杰出教授霍巍先生和四川省考古学会名誉会长王毅先生分别对本次会议发表了总结讲话和寄语。

霍巍先生强调年轻同志应做到既埋头拉车又抬头看路,在岗位上做好本职工作,辛勤耕耘,将个人发展融入集体与学科进程,获取长久力量。在方法论上,强调创新思维与科学实践相融合,尊重而非盲从前人成果,借实践检验与提升思维,无论是史前考古、科技考古还是文物保护等均是如此。他相信年轻同志们能超越前辈,最后他表示看到我院呈现出的新气象新格局,未来前途光明且目标明确,大家定能坚定前行。

王毅先生认为在新时代的浪潮下,四川考古迎来了前所未有的广阔前景,这不仅是考古工作者施展才华的绝佳契机,更是传承和弘扬地域文化乃至中华文明的神圣使命。他激励年轻一代考古工作者勇于创新突破,借助文理科融合的东风以及单位优越的平台资源与良好氛围,积极投身考古探索。四川省文物考古研究院内部团结协作、传承服务理念的优良传统,也将有力推动四川考古在学术研究、文化传承、团队建设等多方面迈向更高的台阶,为中国考古事业的整体发展贡献独特且重要的四川力量。

图文来源:院科研管理办公室

核稿:刘志岩